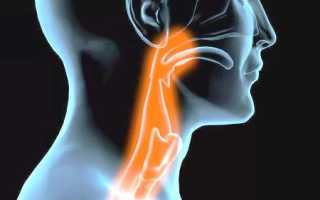

Дисфагия – это нарушение сложного рефлекторного глотательного акта. Это не отдельная нозология, а синдром, проявляющийся при многих болезнях. Больные предъявляют жалобы на затруднения в проглатывании пищи, боли в ретростернальной области, слюнотечение, отрыжку, изжогу. При нарушении акта глотания нередки симптомы, связанные с попаданием пищи в дыхательные пути, что проявляется кашлем, осиплостью голоса. Тактика врача направлена, прежде всего, на выявление причин.

Для этого используют фарингоскопию, рентгенографию пищевода с контрастированием, ФГС (при необходимости с биопсией), измерение рН показателей и манометрию пищевода. После дифференциальной диагностики и выявления заболевания, протекающего с синдромом дисфагии, назначают этиотропное консервативное или оперативное лечение.

Дисфагия пищевода: симптомы

Дисфагия пищевода чаще всего вызывается эзофагеальными заболеваниями, болезнями органов ЖКТ, патологией органов средостения.

Острая пищеводная дисфагия возникает в результате:

- аллергического отека (отек Квинке);

- обтурации инородным телом.

Причины пищеводной дисфагии:

- Сужение просвета пищевода вызывает рак пищевода (так же проявляется рак желудка с локализацией в кардии), ГЭРБ. Рубцовые сужения возникают после химических ожогов, лучевой терапии при торакальной онкологии.

- При сдавливании пищевода опухолями органов грудной клетки (рак легкого, бронхов), увеличенными лимфоузлами средостения, параэзофагеальной грыжей пищеводного отверстия диафрагмы, кардиальной патологией с выраженной гипертрофией миокарда.

- Нарушение координированного сокращения мышц пищевода может быть признаком ахалазии, тотального спазма пищевода, сахарного диабета, склеродермии.

- К нарушению перистальтики пищевода могут привести инфекционные болезни (туберкулез), неконтролируемым приемом некоторых препаратов (антагонисты кальция, нитраты).

Симптомы дисфагии пищевода:

- в начальной стадии заболевания больные жалуются на затруднения при глотании сухой, твердой пищи;

- появляются ретростернальные боли, слюнотечение, нередко изжога, сухой кашель, осиплость голоса;

- по мере прогрессирования симптомы нарастают, появляются затруднения при проглатывании мягкой пищи, а затем и жидкостей.

Причины патологии

Факторы, вызывающие затруднение глотания:

- Присутствие в пищеводе инородного тела;

- Травмы пищевода;

- Опухоли ротоглотки;

- Ангина;

- Аномалии развития;

- Ожоги различного характера – щелочные, кислотные или химические;

- Эзофагиты – воспалительные поражения слизистой оболочки пищевода;

- Язвенная болезнь желудка;

- Отек Квинке;

- Синдром Пламмера;

- Аневризма аорты;

- Патологии соединительной ткани – дерматомиозит, системная склеродермия, системная красная волчанка;

- Грыжа в пищевом отверстии диафрагмы;

- Патологии пищевода – Дивертикулы пищевода, Ахалазия кардии, Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь;

- Рак желудка или пищевода.

Для точного определения причин развития дисфагии и их устранения следует обратиться к специалисту для проведения диагностики.

Виды дисфагии

Все заболевания, протекающие с синдромом дисфагии, в зависимости от анатомического уровня нарушения глотания делят:

- Орофарингеальная (ротоглоточная) дисфагия – нарушение формирования пищевого кома и продвижения его в глотку, в этом случае нарушаются начальные глотательные движения.

Причинами могут быть неврологическая патология, тиреомегалия, лимфоаденопатия, онкологические заболевания головы и шеи, дегенеративные процессы позвоночника. Основные симптомы:

- кашель;

- носовая регургитация;

- приступы удушья.

Лечение зависит от причин, вызвавших этот синдром.

- Эзофагеальная (пищеводная) дисфагия – нарушение продвижения пищи из глотки в желудок. Причинами заболевания являются сужение или сдавление пищеводной трубки, а также нарушение его моторики.

Кроме того, все дисфагии делят на:

- острые;

- хронические

По характеру течения:

- интермиттирующие;

- постоянные;

- прогрессирующие, с нарастающей клиникой.

Современные методы диагностики и терапии заболевания

Диагностика данной патологии начинается со сбора анамнеза — совокупности сведений для ясности клинической картины, проводимого путём тщательного расспроса больного на предмет жалоб и ощущений, длительности симптомов и сопутствующих заболеваний.

Далее назначаются следующие методы диагностики:

- Рентгенологическое исследование назначается в первую очередь. Оно направлено на диагностирование непосредственно заболеваний пищевода. Исследование проводится при помощи бариевой взвеси, которую больной должен принять внутрь. Рентгенолог исследует процесс прохождения бариевой взвеси по пищеводной трубке и может визуально оценить все нарушения фазы глотания.

- Эндоскопическое исследование даёт возможность тщательно изучить слизистую оболочку и пищеводный просвет. Также, этот метод позволяет распознать все структурные и воспалительные изменения.

- Пищеводная манометрия – диагностическая процедура, проводимая для определения функциональной активности мышц пищевода и сфинктеров. Процедура проходит путём проглатывания зонда, который продвигается в желудочный отдел, регистрируя давление в сфинктерах.

Дисфагия – что это такое

Dysphagia (греч. dys — отрицание, phagein — есть) – это общее название расстройства глотания.

Дисфагия – синдром (комплекс симптомов), проявляющийся нарушением акта глотания.

Орофарингеальная дисфагия

Орофарингеальная дисфагия называется еще «верхней», при этой форме дисфункции нарушается ротовая и ротоглоточная фазы глотания.

В синдром ротоглоточной дисфагии входят следующие симптомы:

- затруднения в самом начале глотания;

- обратный ход пищи через носовые ходы;

- кашель;

- приступ удушья;

- неврологические заболевания, приводящие к орофарингеальной дисфагии, часто протекают с дизартрией (нарушение артикуляции и произношения) и диплопией (нарушения функции зрительных мышц);

Причины орофарингеальной дисфагии:

- Обструкция пищеводных путей.

- различные инфекционные процессы (ангины, фарингиты, абсцессы);

- увеличение щитовидной железы (тиреомегалия);

- различные лимфадениты;

- дивертикул Ценкера;

- различного вида миозиты и фиброзы;

- шейный остеохондроз;

- ротоглоточная малигнизация;

- Нарушение проведения нервных импульсов к мышечным волокнам:

- заболевания ЦНС (опухоли мозга, инсульт, болезнь Паркинсона);

- расстройство проведения нервного импульса к гладкой мускулатуре (дисфункция ВПС).

- Психосоматические расстройства (неврозы, различные функциональные нарушения).

Лечение орофарингеальной дисфагии зависит от этиологии заболевания.

Дисфагия при инсульте

Глотание – это сложная рефлекторная реакция.

Периферическая иннервация мышц, участвующих в акте глотания, осуществляется парами черепно-мозговых нервов, их афферентными и эфферентными волокнами (тройничный нерв, лицевой нерв, языкоглоточный нерв, возвратный, подъязычный нерв).

Центральные ядра регуляции акта глотания располагаются в ретикулярной формации ствола головного мозга. Корковые центры глотания расположены в задних отделах лобных долей.

При кортикальных инсультах, появляется клиника псевдобульбарного синдрома:

- в результате центрального пареза жевательных мышц становится невозможным пережевывание пищи, нижняя челюсть отвисает;

- за счет центрального пареза мышц языка и щек, нарушается продвижение пищи к корню языка.

При стволовых инсультах развивается клиника бульбарного синдрома, обусловленная центральным параличом ЧМН:

- поперхивание при глотании жидкой пищи, в результате ее попадания в дыхательные пути;

- затруднение и невозможность проглатывания твердой пищи в результате пареза мышц глотки;

- гнусавый оттенок голоса;

- афония вследствие пареза голосовых связок;

- дизартрия, вследствие паралича артикуляционных мышц;

- кардиальная патология (аритмии).

В лечении дисфагии после инсульта, кроме невропатолога, активную роль играет логопед. Он, прежде всего, оценивает тяжесть дисфагии, дизартрии и дисфонии, так как при этом страдают одни и те же группы мышц. Для этого используется шкала Л.И. Вассермана, шкала оценки дисфагии, тест трех глотков, протокол, где подробно фиксируется состояние мимической мускулатуры, артикуляционного аппарата, состояние мягкого неба.

Логопед дает родным больного памятку:

- как правильно осуществлять уход за неврологическим пациентом, как кормить больного;

- какие продукты можно использовать, и в каком виде, как правильно использовать загуститель для пищи;

- как самостоятельно проводить мимическую гимнастику.

В период реабилитации, больной страдающий дисфагией после инсульта, заново учится глотать.

Если же функция глотания отключена полностью, больной не в состоянии ничего проглотить, ставят назогастральный зонд.

Парадоксальная дисфагия

Парадоксальная дисфагия – это особый вид изменения акта глотания, когда больной способен проглатывать твердую пищу, но происходит задержка жидкой пищи.

Парадоксальная дисфагия (синдром Лихтенштейна), характерна для:

- ахалазии кардии;

- дивертикула пищевода;

- ожогов пищевода;

- ГПОД;

- эзофагитов;

- опухоли пищевода.

В механизме возникновения синдрома главную роль играет гипермоторная дискинезия пищевода.

Сидеропеническая дисфагия

Сидеропеническая дисфагия (синдром Пламмера-Винсона) возникает при недостатке железа в организме и гиповитаминозе B₂ и B₉. Заболевание встречается чаще у женщин.

Это системное заболевание характеризуется следующими симптомами:

- дисфагией, которая может быть постоянной и сопровождаться неприятными ощущениями по ходу пищевода;

- гипохромной анемией;

- атрофией слизистых оболочек (атрофический глоссит, фарингит, эзофагит, гастрит);

- трофическими изменениями ногтей, волос, кожи;

- нарушение вкуса, обоняния, зрения.

Нейрогенная дисфагия

Различные неврологические заболевания часто осложняются дисфагией. Акт глотания – это сложная рефлекторная реакция, требующая согласованной работы многих мышц, что обеспечивается работой всех уровней ЦНС и периферических нервов.

Состояние может возникнуть при органических заболеваниях головного мозга, подкорковых образований, ствола мозга, мозжечка. Часто бывает психогенная дисфагия, имеющая чисто функциональный характер, развивающаяся на фоне различных неврозов.

Причиной периферической нейрогенной дисфагии является поражение языкоглоточного (IX пара ЧМН), подъязычного (XII пара ЧМН) и возвратного (X пара) нервов.

Самой частой причиной нейрогенной дисфагии является инсульт.

Вместе с органической патологией нервной системы, дисфункция глотательных мышц является частым проявлением психогенных, функциональных расстройств. На фоне длительных психических нагрузок, переутомления, эмоционального истощения, появляются различного рода неврозы, сопровождающиеся ощущением страха, неосознаваемой агрессии, склонностью к истерикам.

Симптомы:

- жалобы на затруднения при глотании;

- зуд;

- першение в горле;

- осиплость голоса.

Лечение нейрогенной дисфагии осуществляет невропатолог, при необходимости больного консультирует психиатр.

Дисфагия у пожилых людей

Дисфагия – это распространенная патология человека, однако чаще других страдают люди пожилого возраста. Это связано с тем, что с возрастом мышцы теряют эластичность и упругость, возникает возрастное ослабление мышц, и как следствие, возникает дисфагия.

Кроме того, способствуют развитию дисфагии у пожилых людей:

- дегенеративные заболевания ЦНС;

- перенесенные заболевания (инсульты, травмы головы, заболевания ЖКТ);

- онкологические заболевания;

- наличие тяжелых хронических болезней (сахарный диабет, ИБС, гипертоническая болезнь).

Дисфагия у детей

Дисфагия у детей имеет некоторые особенности. Прежде всего, это связано с заболеваниями, вызывающими этот синдром.

Причинами являются следующие патологии:

- ДЦП – это общее название большой группы болезней, общим для которых является повреждение структур головного мозга, отвечающих за произвольные движения.

- Атетоз (гиперкинез) – непроизвольные движения в отдельных группах мышц, возникает при поражении подкорковых структур. Проявляется сразу после рождения, является результатом родовых травм, ядерной желтухи.

- Различные врожденные патологии ротовой полости и носоглотки.

- Инфекционные поражения глотки, гортани, пищевода.

- Последствия хирургического вмешательства.

- Онкологическая патология.

Усилия врачей направлены на лечение заболевания, вызвавшего дисфагию и на устранение или уменьшение выраженности данного синдрома.

Особое внимание уделяется неврологической патологии, так как эти болезни имеют не только медицинскую, но и социальную значимость. Разработана целая программа реабилитации больных с ДЦП. Реабилитационные мероприятия начинают практически с первых дней жизни (проводят медикаментозную терапию, массаж, ЛФК, физиотерапевтические процедуры). С трех лет к лечению подключается логопед.

Дисфагия после фундопликации

При тяжелых формах ГЭРБ проводят операцию фундопликации – это антирефлюксная операция, заключающаяся в том, что из дна желудка формируют вокруг пищевода особую манжету, препятствующую забросу рефлюктата в пищевод (фундопликация по Ниссену). Операция хорошо зарекомендовала себя и дает хорошие результаты. Однако после фундопликации в ранние сроки после операции, часто наблюдается дисфагия и умеренные боли в эпигастрии. Это обусловлено тем, что формируется «новый» клапан пищевода и идет адаптация организма к нему. Эти неприятные ощущения проходят без всякого лечения.

Функциональная дисфагия

Функциональные дисфагии – это проявление различных неврозов. Эта форма патологии может проявляться в любом возрасте. Люди, страдающие кадиоспазмом, имеют особую психологическую характеристику – они:

- мнительны;

- тревожны;

- подвержены различного рода фобиям.

У детей функциональная дисфагия пищевода и глотки может присутствовать с самого раннего возраста. Часто она сопровождается такими симптомами:

- плохим аппетитом;

- частым срыгиванием, рвотой

- плохим ночным сном.

Без лечения к 7 годам у детей наблюдается дистрофия, повышенная утомляемость, плохая переносимость физических и психических нагрузок.

Лечение других заболеваний на букву – д

Информация предназначена исключительно для образовательных целей. Не занимайтесь самолечением; по всем вопросам, касающимся определения заболевания и способов его лечения, обращайтесь к врачу. EUROLAB не несет ответственности за последствия, вызванные использованием размещенной на портале информации.

Верхние отделы пищеварительной системы нередко подвержены заболеваниям, основное из которых характеризуется расстройством глотания. Дисфагия – это патологический процесс в пищеводе, при котором отмечаются затруднения в процессе проглатывания пищи, дискомфорт, болевые ощущения, сопровождающиеся спазмом мышц глотки.

Эта дисфункция верхней части пищевода свидетельствует о серьёзных нарушениях деятельности желудочно-кишечного тракта.

Диагностика дисфагии

Сам синдром дисфагии диагностических трудностей обычно не вызывает. Все усилия врачей направлены на выявление заболевания, вызвавшего дисфагию. В плане диагностики проводят следующие обследования:

- Фарингоскопия – это метод позволяет выявить причины ротоглоточной дисфагии: глосситы, тонзиллиты, новообразования, инородные тела. Фарингоскопия дополняется непрямой ларингоскопией, метод позволяет выявить патологию надгортанника.

- Рентгеноскопия с контрастированием пищевода позволяет выявить нарушения моторики пищевода, дивертикулы.

- ЭФГС выявляет очаги воспаления, участки подозрительные на онкопатологию. При необходимости проводят биопсию ткани для морфологического исследования.

- Длительное измерение рН среды внутри пищевода – это наиболее достоверный метод для выявления ГЭРБ, проводят пищеводную манометрию (для определения нарушений в работе НСП).

- Лабораторные методы исследования неспецифичны:

- в периферической крови может определяться небольшой лейкоцитоз, анемия, повышение СОЭ;

- в венозной крови чаще всего наблюдается снижение общего белка, диспротеинемия;

- тестирование кала на скрытую кровь.

С целью выявления неврологической патологии проводят углубленное неврологическое обследование. Если клиническая диагностика вызывает сомнения, проводится инструментальная диагностика:

- КТ головного мозга;

- МРТ;

- ЭЭГ.

При подозрении на кардиальную и пульмональную патологию проводят:

- рентгенографию грудной клетки;

- ЭКГ;

- эхокардиографию.

Лечение дисфагии проводят после окончательной постановки диагноза.

Как отличить дисфагию от других болезней

Диагностика дисфагии состоит из последовательных шагов по сбору достоверной информации о заболевании:

- анамнестические данные о характере симптомов, интенсивности болевых ощущений, давно ли у пациента трудности с глотанием. Внешний осмотр слизистых оболочек, полости рта, прощупывание лимфоузлов;

- врач выясняет, какие заболевания перенес человек – инсульт, ангина, гастрит, ожоги пищевода. Важно знать, кто из ближайших родственников перенёс онкологию, инсульт, поражения нервной системы;

- анализ крови из пальца на гемоглобин, эритроциты, лейкоциты. Биохимический анализ венозной крови;

- копрограмма для выявления непереваренных пищевых остатков;

- осмотр ЛОР-врачом задней стенки горла с помощью зеркала;

- фиброгастродуоденоскопия желудочным зондом для полного представления о состоянии пищевода, желудка, 12-перстной кишки со взятием биоптата для гистологии;

- рентгенография желудка с контрастным веществом, а также ирригоскопия для выявления заболеваний тонкого и толстого отдела кишечника;

- ультразвуковое исследование органов грудной и брюшной полости;

- измерение давления внутри пищевода – манометрия;

- электроэнцефалография мозговой деятельности позволит установить нарушения ЦНС;

- магниторезонансная томография мозга, грудной и брюшной полости предоставит достоверные данные о локализации патологического процесса, размере опухоли.

Работу по выявлению причины дисфагии проводит целая команда врачей – терапевт, гастроэнтеролог, ларингооторинолог, хирург, невропатолог, онколог, пульмонолог, психотерапевт.

Лечение

Тактика врача при лечении дисфагии определяется причиной возникновения заболевания и степенью выраженности синдрома. Усилия врачей направлены на скорейшее восстановление акта глотания и предупреждение аспирационных осложнений.

Острые случаи дисфагии требуют срочной помощи:

- инородное тело срочно удаляется.

- срочно проводится десенсибилизирующая терапия.

При длительном течении заболевания, осложнившегося дисфагией, проводят полный курс этиопатогенетического лечения. Из медикаментозных препаратов применяют:

- Средства для улучшения нейрорегуляции акта глотания. При дегенеративных заболеваниях назначают агонисты и предшественники дофамина, центральные Н-холиноблокаторы. При инсультах широко используют мембранные стабилизаторы, нейро репаранты, нейропротекторы.

- Антагонисты кальция. Лекарство снижает концентрацию внутриклеточного кальция, за счет этого устраняется спазм мышечных волокон (диффузный эзофагеальный спазм, ахалазия), тем самым улучшается прохождение пищи.

- Антисекреторные препараты. Эти препараты используются при ГЭРБ и эозинофильном эзофагите с дисфагией. Применяются антациды, ИПП, ИГР.

- При инфекционной этиологии заболевания (ангины, абсцессы, фарингиты), показана антибактериальная терапия.

- При лечении функциональных расстройств глотания широко используются средства народной медицины.

В некоторых случаях устранение дисфагии возможно только хирургическим путем. При неоплазиях, закрывающих просвет пищевода, либо сдавливающих его, проводится резекция или удаление патологически измененного органа (удаление желудка, легкого) с последующим проведением лучевой и химиотерапии.

Так же больных при дивертикуле Ценкера можно лечить только в хирургии, проведенная вовремя крикофарингеальная миотомия практически излечивает дисфагию.

При рубцовых сужениях пищевода, препятствующих продвижению пищевого кома, применяют:

- бужирование;

- эндоскопическое рассечение стриктур;

- стентирование.

Если дисфагию устранить не удается, больному ставят назогастральный зонд либо делают гастростому.

Основные клинические рекомендации касаются коррекции рациона питания, замены твердой пищи на пищу мягкой консистенции.

При гиперсекреторных расстройствах требуется соблюдение диеты и особого образа жизни.

При неврологической патологии разработан целый ряд техник для улучшения орального глотания. Подбором индивидуальных методик для каждого отдельного больного занимается логопед в период реабилитации.

Логопедический массаж

Лечебный массаж широко применяется в медицине, как у взрослых, так и у детей. В неврологии его применяют при патологии центральной и периферической нервной системы.

Логопедический массаж – это одна из разновидностей лечебного массажа. Проводится он с помощью специального зонда с различными насадками. С разработаны специальные приемы для данного вида массажа. Усилия логопата направлены:

- на нормализацию мышечного тонуса, снятие спазма мимической и жевательной мускулатуры;

- улучшение кровообращения, обменных процессов, нервной проводимости.